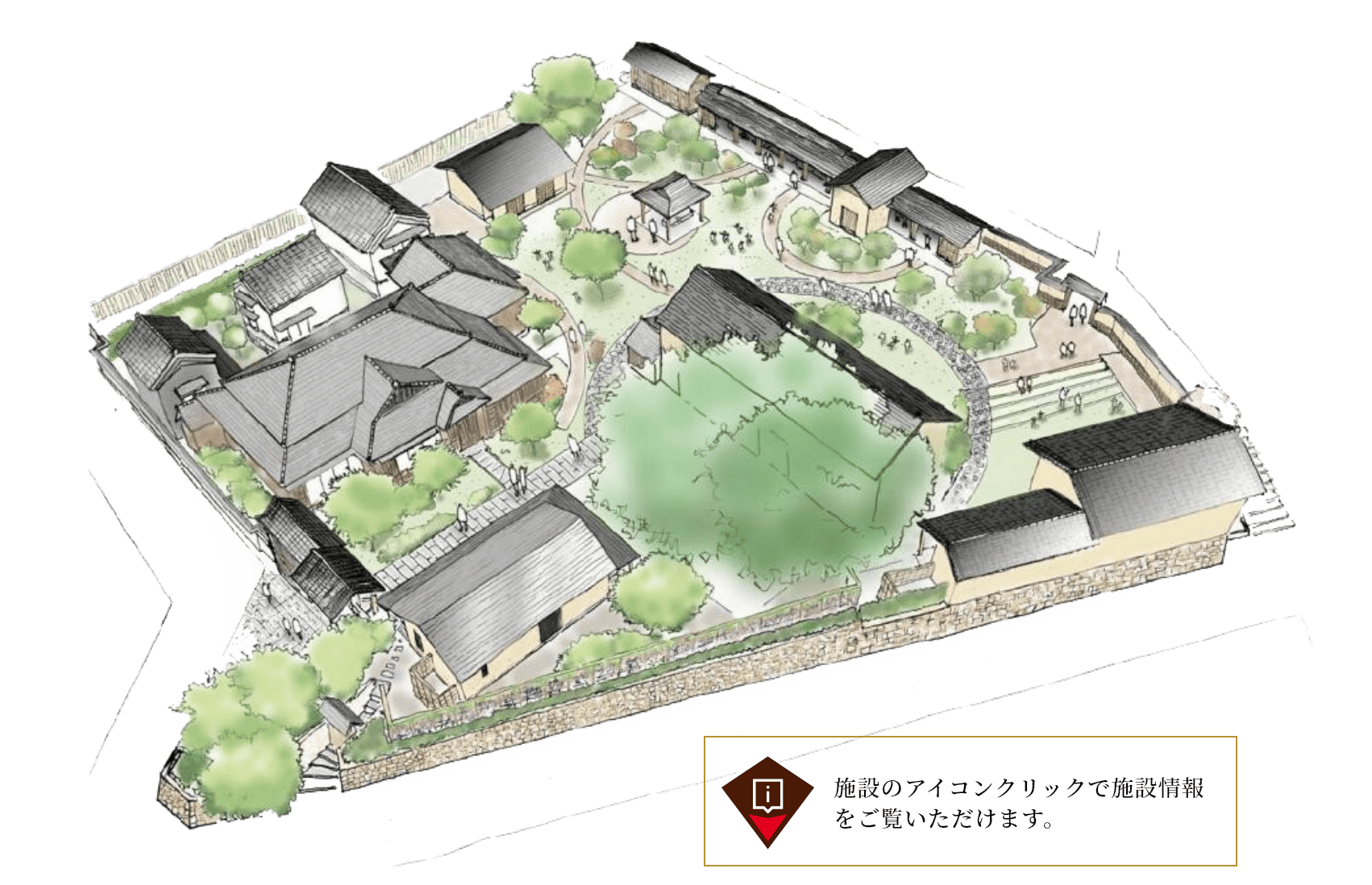

施設案内

旧堀切邸全景

旧堀切邸は、江戸時代から続いていた豪農・豪商の旧家で、1775(安永4)年建築の県内で現存する最大で最古の土蔵「十間蔵」や近代和風住宅の主屋など、歴史的価値の高い建物が現存しています。

主屋に隣接する「新蔵」「中の蔵」「道具蔵」には展示スペースもあり、文化伝承の場となっています。

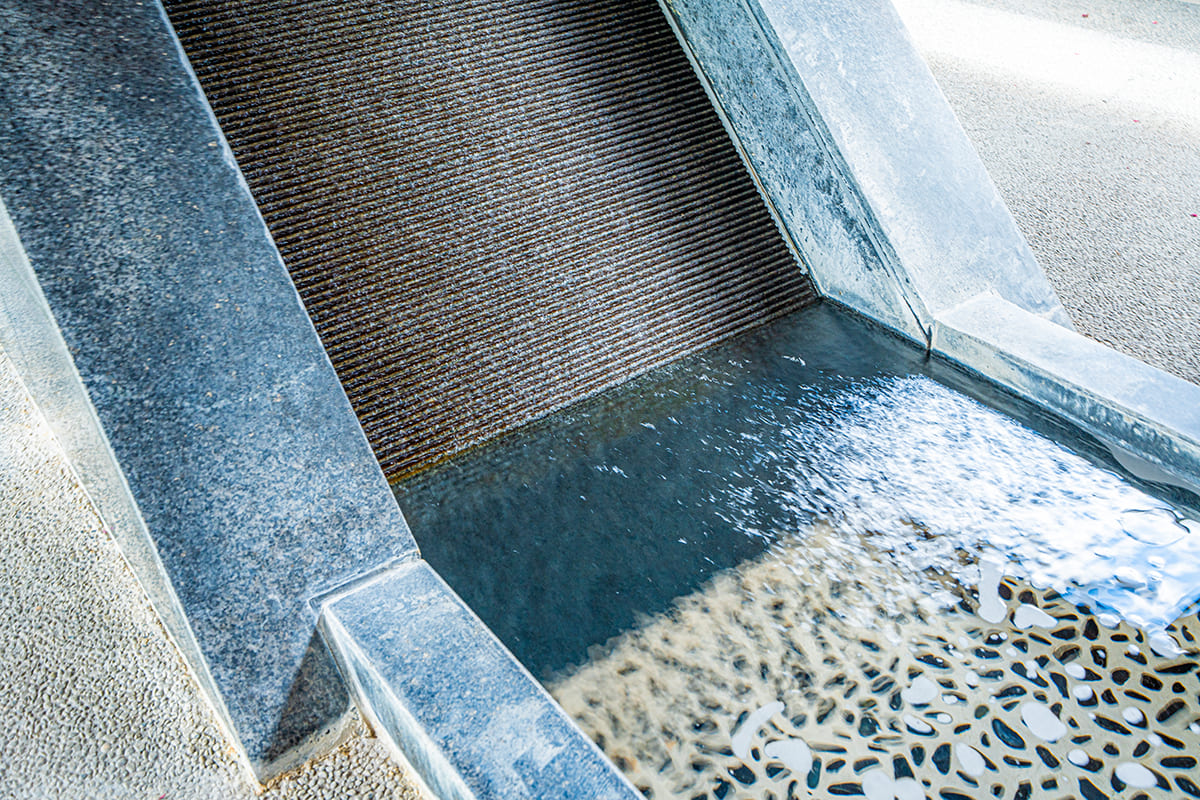

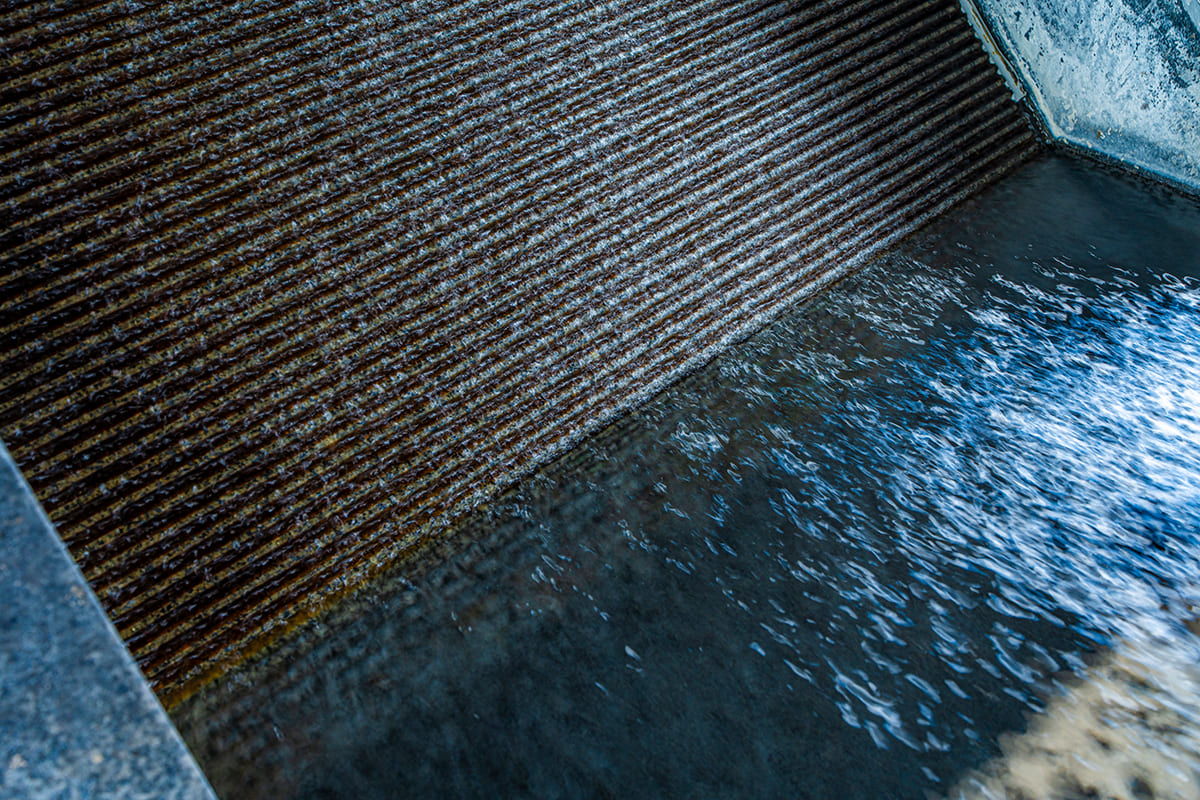

また、邸内には車いすのかたも利用できる「足湯・手湯」があり、源泉掛け流しの温泉でリラックスしながら、美しい庭園を眺めることができる憩いの場所となっています。

来場されたお客様へのおもてなしの一環として、旧堀切邸のみならず飯坂町の歴史や伝統文化にも精通した「旧堀切邸案内人の会」のボランティアガイドが、同行しながらの施設見学も行っております。(※土曜日・日曜日・月曜日のみのご案内となります)

主屋

「主屋」は、1880(明治13)年の火災によって焼けてしまい、翌1881(明治14)年に再建された近代和風住宅です。建坪は約84坪あり、主な部屋 数は9部屋となっています。被災後の応急的な普請であったにも関わらず、屋根は天然石(宮城県石巻市産)のスレート葺きであり、天井も高く、座敷飾りなどの造作も入念で、天窓採光などにも工夫のあとがうかがえます。

主屋に併設しているもの

新蔵

1887(明治20)年頃の建築と推定され、明治13年の火災後に新築されたため「新蔵」と呼ばれています。衣類(主に着物)を収納するために使われていたものであり、2階へ上がるケヤキ製の箱階段には引き出しが付いており、当時から収納に対しての工夫が見られます。外壁の黒塗りは戦時中の迷彩色とも言われています。

(一般開放は1階のみ)

蔵の中では現在、下記のものを展示しています。

- 堀切家の誕生と堀切善兵衛の先祖由緒について

- 堀切家家系図

- 絵図にみる旧堀切邸(当時の鳥かん図のようなもの)

中の蔵

明治13 年火災前の建築で、堀切家が大庄屋を務めていた頃から使われていた座敷蔵で、1階中央には耐火金庫が備え付けられてあります。2階については各種書物を収納し、主に書庫として使われていました。

(一般開放は1階のみ)

蔵の中では現在、下記のものを展示しています。

- 戦国時代からの豪農・豪商の説明について

- 大福帳(金融業の名残)、褒章札の写真

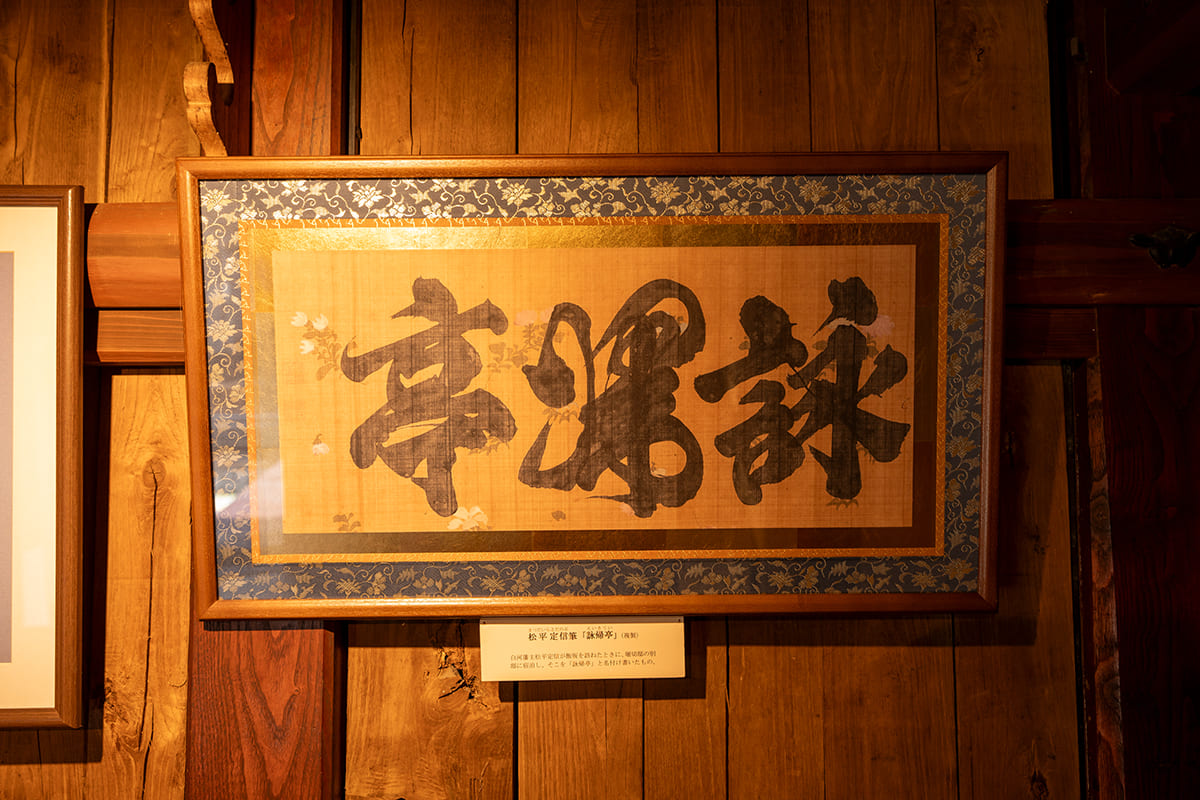

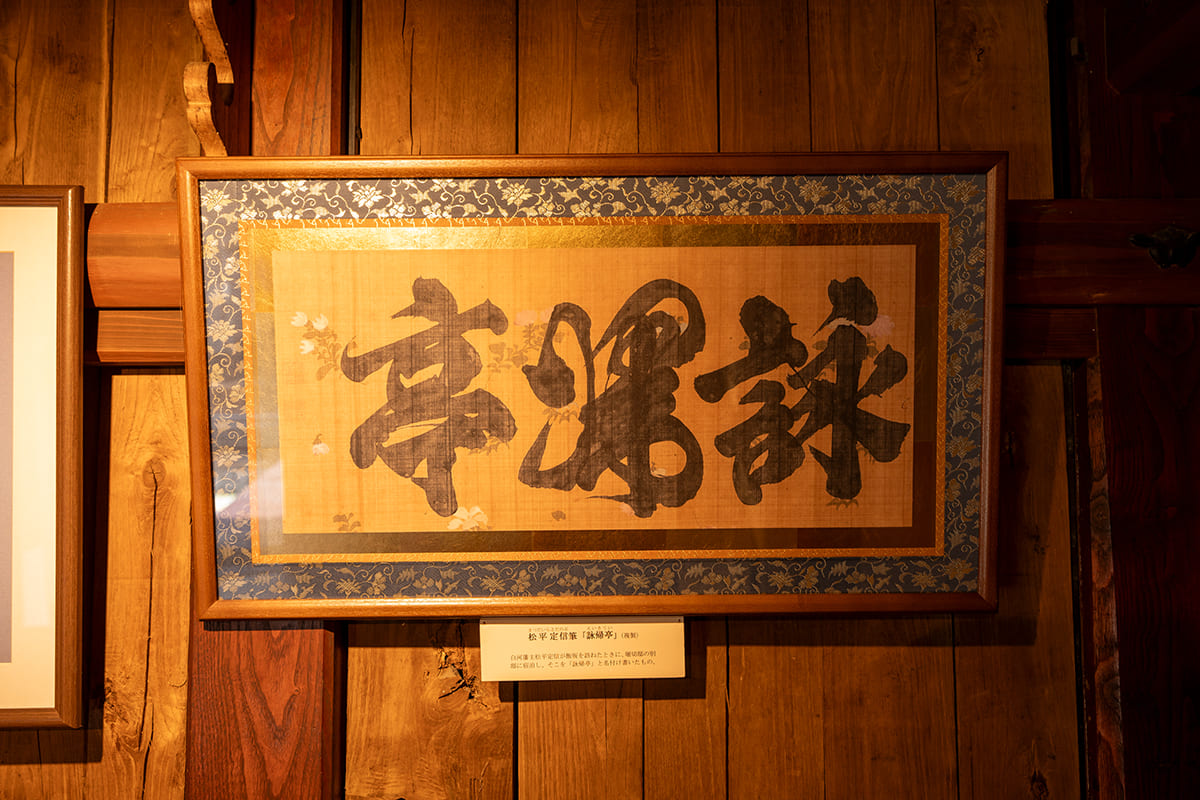

- 「詠帰亭」扁額(複製したもの) 上飯坂村が白河藩分領時代、藩主・松平定信は、1800(寛政12)年8月18日、信達地方領地の巡視を兼ねて飯坂温泉を訪れ、堀切邸に数日間滞在しました。飯坂を発つ前日、定信は、堀切邸にあった茶室を「此亭を名つけて詠帰とし、扁額かいてあるじにやりける」(退閉雑記)と記しています。詠帰亭は残っていませんが、扁額は現存しています。

道具蔵

明治13年火災前の建築で、1階は什器類、2階は布団などを収納するのに使われていました。建物の特徴としては板張りの床に一部、開口部(通気口)が施され、収納物を湿度から守るなどの工夫がしてあります。

蔵の中では現在、下記のものを展示しています。

- 14代良平、15代善兵衛と弟 善次郎の肖像画と紹介について

- 15代善兵衛の学生時代に大隈重信邸、福沢諭吉邸を訪れた際の写真、駐イタリア大使時代に実際に使用していたとされる鞄の展示

- 絵図にみる旧堀切邸(当時の鳥かん図のようなもの)

邸内のご紹介

庭園

推定樹齢260年を超える見事なケヤキ、シャクナゲ、ハナミズキ、オオモミジなどの花木があり、訪れる人の目を楽しませてくれます。また、夜間は間接照明が日中とは違った雰囲気を演出しています。

十間蔵

1775(安永4)年に建立された蔵で、桁行が10間(約18メートル)あります。おもに米蔵として使われていましたが、時代によっては酒蔵などにも使用 されました。建立年代が判明するものとして、福島県内最大最古の土蔵であり、平成19年に福島市の有形文化財に指定されています。

離れ

堀切家を紹介する映像のコーナーや観光案内スペースがあり、下駄の無料貸し出しも行っております。

陸奥国白河藩主の松平定信が堀切家のお屋敷に泊まったときに離れの茶室の名として頂いた詠帰亭(えいきてい)という名前をつけております。

下蔵

イベントなどで使用できます。

物置として使っていた土蔵のあとに建てたもので、室内を会議室として使うほか、舞台がついているのでコーラスや楽器の演奏、踊りなどの催しにも使うことができます。

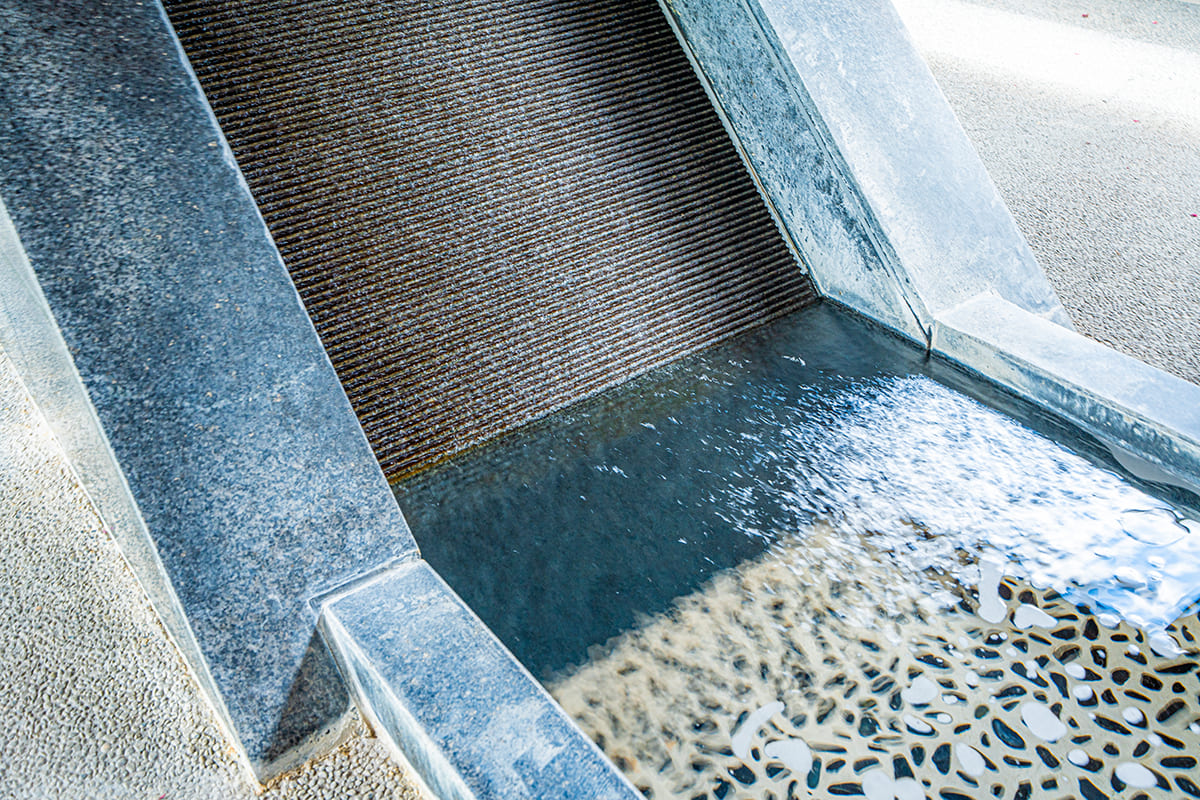

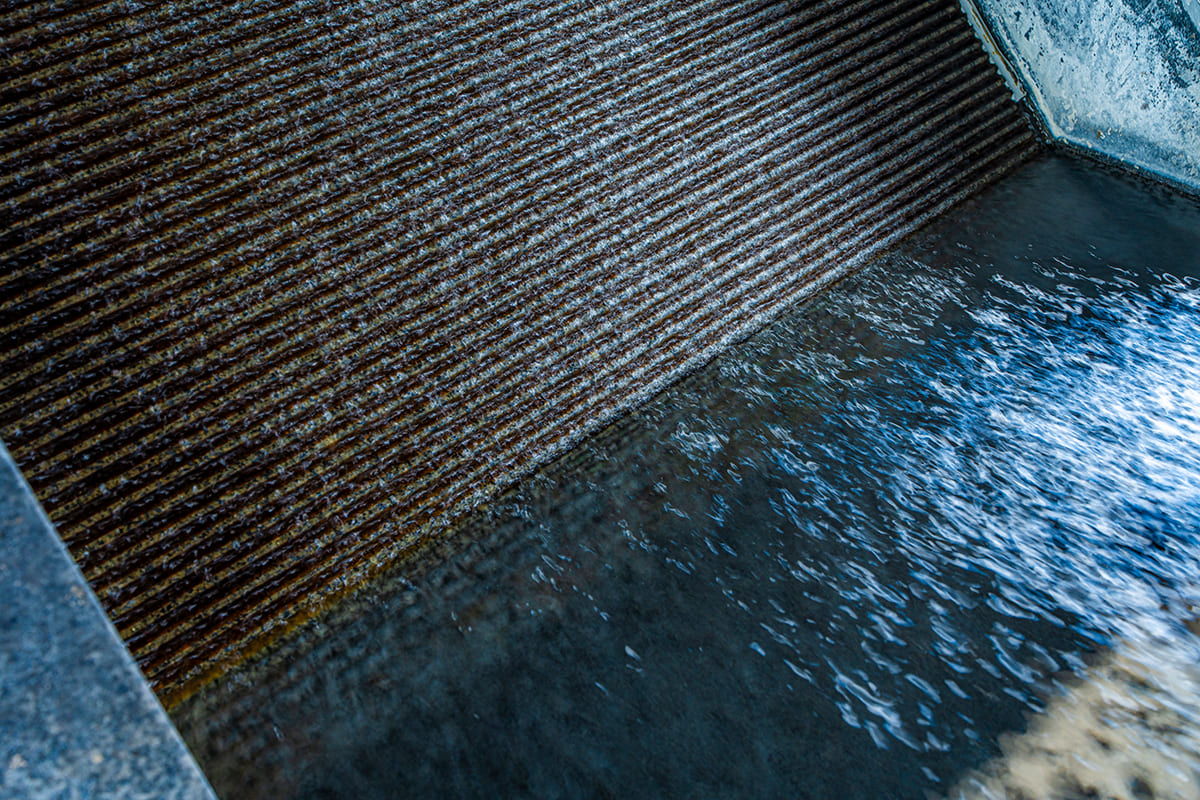

足湯・手湯

飯坂地区に数多く点在する源泉から引いてきたお湯を使っており、湯の出口では50度くらい、足湯では40度くらいの温度があります。かけ流しを気軽に楽しめます。